在桓台博物馆展厅内专门辟有一个展橱,复原了大汶口文化时期的墓葬情景,一具不知姓甚名谁的人体骨架斜躺在墓坑,旁边还有零星的陶壶等陪葬品,如果参观者稍加留意,就会发现那突出的牙齿中少了一颗前门齿。桓台博物馆馆长孔令涛告诉记者,这个墓葬是在对李寨遗址的考古发掘中发现的,后来将其迁移到博物馆里展览,目的就是让公众更加了解大汶口文化时期的墓葬习俗,同时,通过讲解员的讲解,还可以了解古代社会私有制产生的渊源。

成组的礼器是比较高的陪葬品,这一整套产生于东方的丧葬礼仪制度在后期的龙山时代得到巩固、完善,其中的一部分被夏商时期统治者吸收,成为三代礼制的重要组成部分,对中国文明起源和发展产生了重大影响。

李寨遗址与周围的史家、唐山等遗址的环壕聚落相比面积最大,约为40万平方米,并钻探出城环和清理出城墙, 其时代早在大汶口文化中晚期至龙山文化时期。在对李寨遗址的考古发掘中,专家认为,李寨遗址最大的发现一是其大汶口文化时期的墓葬群的发现;二是出土了大量的彩陶器。通过对这些墓葬群和彩陶器的分析,专家认为在桓台中部以田庄、唐山为中心是一处独立的文化小区, 这个文化区的中心在大汶口文化和龙山文化时期是在李寨。

李寨遗址出土的原始工具

李寨遗址出土的原始工具

在李寨遗址,对墓葬本身的研究和发掘可以验证私有制的发展轨迹

生时聚族而居,死后聚族而葬是中国远古时期以血缘关系为纽带的社会的基本特征。作为一处远古文明发迹地,李寨遗址除了有环壕聚落外,还发现了大汶口文化时期的墓葬区,墓区面积较大,约30万平方米。大汶口文化年代距今约6300年,延续时间约2000年左右。根据地层叠压关系和遗物特征,可以区分为早、中、晚3期。李寨遗址的墓葬群中在大汶口文化时期的早、中、晚三个阶段一线下来,比较全面和直观地反映和呈现了大汶口文化的发展历程。通过对这些墓葬的考古发掘,专家们判定,自大汶口文化中期以后已经出现了明显的贫富悬殊,这在随葬品的多寡与质地上已经充分体现出来。这说明母系氏族中期贵族特权阶层已经产生。

李寨遗址出土的双鋬陶鬶

母系氏族,是人类为了生存和发展而逐步建立起来的一种社会组织,是以母亲的血缘关系结成的原始社会的基本单位。它的建立,是人类社会的开端。在这个社会的初期,人类是处于共有制的社会状态之中。但在这个社会的后期,又出现了私有制。

在母系氏族早期,劳动分工是以性别为基础的。即妇女们采集植物的果实、根茎作为生活资料,男性成员打猎。在这个时期,人们从采集和打猎中获得的生活资料难以满足人类生存和发展的需求,甚至是难以维持自身的生存和繁衍。在这种情况下,人们为了生存和发展,妇女们首先逐步地学会了饲养动物和种植作物。人类由此进入了靠自己的劳动增加天然产物的时代。随着饲养动物和种植作物等生产活动的开展,人们有了比较稳定的生活资料来源,尤其是有了能够储藏的生活资料,从而推动了人口质量的提高和数量的增多,带来了氏族部落的扩大,从而造成氏族部落内部公共事务的增多。而且,各部落之间以争夺食物为主要原因的各种冲突或战争也不断发生。这样就产生了部落的管理者,也就是母系氏族中后期的特权阶层,特权阶层的产生也就为私有制的萌芽提供了必备的条件。

在生产力还非常落后的母系氏族时期,家禽和陶器就成为当时人类为数不多的财产。在氏族部落中居于较高地位的特权阶层就容易占有更多的这些生产资料,在生前作为他们的财产,死后则就成为墓葬品。这一点,在李寨遗址的大汶口文化时期的墓葬群上表现的十分明显。

大汶口墓葬群陪葬品的变化验证了私有制的产生

大汶口文化早期阶段,人们普遍使用少量器物为死者陪葬以寄托对死者的哀悼之情,从大汶口文化早期偏晚阶段开始墓葬规格、随葬品数量出现较大差别,氏族内部个别家族中的个别成员变得较为富有,这部分人开始扩大墓葬规模并使用大量器物为自己陪葬。其目的已经超出了寄托哀思的程度,而是用来炫耀自己的富有和地位。经过大汶口文化中期的发展,到大汶口文化晚期阶段,社会结构、人与人之间社会关系发生剧烈变化,不但财富更为集中在少数人手中,权力也被少数人掌握。为了维护自己的权力、保有自己的财产,少数人制定了严格的制度来维护森严的社会等级秩序,初期的礼制由此产生。大汶口墓地中大墓相对集中分布、将大量成套的酒器用于高等级墓葬的随葬,用珍贵的白陶器、象牙器、玉器标识大型墓葬墓主人身份,正是早期礼制的物化形式,这一整套产生于东方的丧葬礼仪制度在后期的龙山时代得到巩固、完善,其中的一部分被夏商时期统治者吸收,成为三代礼制的重要组成部分,对中国文明起源和发展产生了重大影响。

由骨骼分析,李寨大汶口文化时期为砸牙(亦为凿齿) , 拔牙为鲁南大汶口文化人之习俗, 砸齿为鲁北大汶口文化人之葬俗, 此正合《山海经》所载:“亦人也,齿如凿,长五六尺,因以名云。” 拔牙的目的大体有两种说法:一是成年拔牙,表示拔牙的个体已进入了成人的行列,可以参加只有成年人才有资格参加的各种社会活动;二是婚姻拔牙,表示拔牙的人已婚,这是一种比较流行的说法。

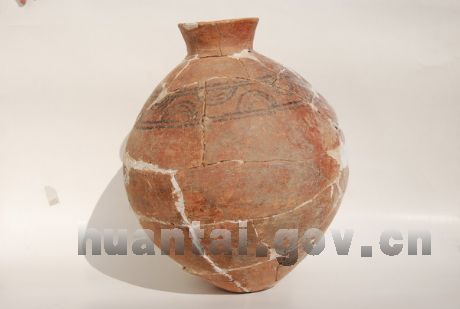

李寨遗址出土的彩陶罐

在众多文物种类中,陶器是人类文化进步的最好反映,李寨遗址出土的大量大汶口文化时期的彩陶器,是进入初级文明社会的标志

在李寨遗址,对墓葬本身的研究和发掘可以验证私有制的发展轨迹外,墓葬群中出土的大量陪葬品彩陶和玉器,则显示了当时的生产力发展水平。1997年,桓台李寨遗址的挖掘过程中,在大汶口文化时期的墓葬中,出土了一批该时期的玉器,有玉颈饰、玉指饰、玉耳饰、玉镯等,这些玉器多属于人们的装饰用玉,反映了大汶口文化时期,人们的生活状况和精神追求,这一墓地出土玉器的墓葬较多,说明当时玉器制造已经专门化。这时期的玉器,多为素面,玉质较差,经过长期侵蚀,多呈鸡骨白色,说明当时人们掌握的玉器制造技术还比较低级。那时的玉器还没有成为衡量社会地位的礼器,更多的是一种装饰功能。

李寨遗址出土的部分玉器

在众多文物种类中,陶器是人类文化进步的最好反映,并标志着其文化的传承。在李寨遗址,出土的大汶口文化时期的陶器种类繁多,而且出现了专业化生产,出土了成组的礼器、酒器和彩绘陶器,还出土了陶鼓等乐器,是进入初级文明社会的标志之一。在李寨遗址及其周边的遗址出土的大汶口文化时期陶器中,彩陶器十分发达,先人们以黑、白、褐、红、黄诸色描绘当时的自然环境、他们的感受和信仰。彩陶器种类有陶鬲、陶鼎、陶壶、蛋壳白陶觚、蛋壳白陶杯等器皿。参与挖掘李寨遗址的县王士禛纪念馆馆长许志光说:“从李寨遗址出土的陶器制作工艺可以判断,生活在李寨遗址的聚落堪称鲁中地区的陶器手工制作中心,代表了当时周边地区制陶的最高工艺和水平。”

李寨遗址出土的红陶钵

在李寨遗址出土的大汶口文化时期的陶器中,造型精美,而且普遍都有彩绘图案和纹饰,既有代表农业生产的树木纹,也有反映渔业生产的网状纹,而且还出现了部分用来传情达意的符号及代表聚落信仰的图案。历经数千年的沧桑,这些陶器依然光彩夺目,它们为我们描绘了一幅先人们农耕渔猎的生活场景和画面。

(杨成见 荣敏)