5月18日是第37个国际博物馆日,今年的主题是“博物馆(记忆+创造力)=社会变革”。了解一个城市的过去和现在是从博物馆开始的。一座博物馆就是一部物化的发展史,人们通过文物与历史对话,穿过时空的阻隔,俯瞰历史的风风雨雨。

桓台历史悠久,早在原始社会的新石器时代,这里就出现了人类文明,几千年来,从北辛文化、大汶口文化、龙山文化、岳石文化一直到明清时期,桓台保存了众多有代表性的文物。如何让这些丰富的文物走进大众间,成为桓台博物馆长期以来思考的问题。今年以来,桓台博物馆提出了建设“移动博物馆”的新思路,创新性地开展博物馆走进校园和村庄等系列活动,通过图片、视频等多媒体的形式,使不可移动的文物“动”起来,让更多的人走进博物馆,了解桓台的历史文明。桓台博物馆馆长孔令涛说:“通过开展博物馆走进村庄和校园等活动,目的是为了更好地展示桓台悠久的历史文化,激发人们的文化自豪感,为打造实力桓台、建设幸福城乡作出更大的贡献。”

如今,保存在桓台博物馆的众多文物在无声地诉说着桓台的历史,5月16日,国际博物馆日前夕,记者探秘桓台博物馆,试图揭开那些馆藏之宝尘封已久的历史……

史家遗址出土了中国迄今为止最早的甲骨文

在桓台博物馆一楼展室,史家遗址出土的两枚卜骨片静静沉睡在橱窗内, 这两枚看似残缺且不起眼的卜骨,如今已是桓台博物馆的镇馆之宝。1996年,史家遗址的发现挖掘,震撼文物界,1997年即被考古界视为全国重大考古发现之一,尤其是两片残缺甲骨文惊艳出土,因比河南安阳殷墟出土的甲骨文早三个世纪,成为迄今为止我国出土最早的甲骨文。

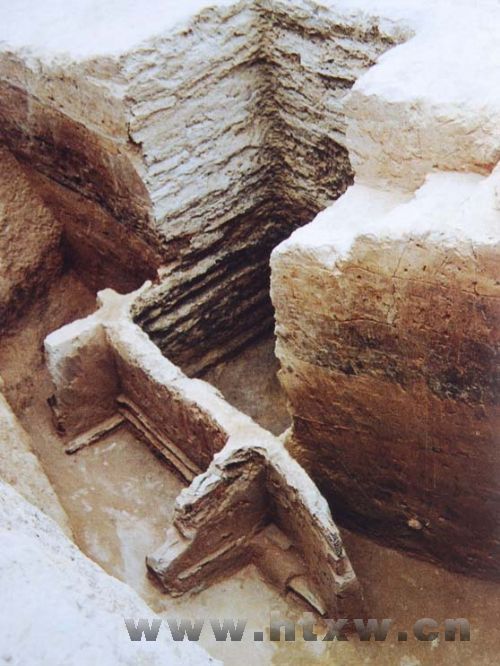

1995年冬季至1997年秋季,淄博市、桓台县两级文物部门对以田庄镇史家村为中心的文物遗迹进行考古发掘,从揭露面积近1400平方米的史家遗址中,考古人员发现了龙山文化、岳石文化、晚商时期的城墙、环壕和岳石文化木构架祭祀器物坑(水井)等重要遗迹,其中木构架器物坑内出土完整陶罐、壶等百余件以及刻有5字符号的卜骨。

史家遗址的发掘成果促成了殷商文明国际学术讨论会在桓台召开,来自国内外的专家对史家遗址及出土文物进行现场鉴定,认为该遗址中部沟壕壁为土台遗迹,遗留有加工痕迹,其使用年代自龙山文化至商代。“井”字型木构架祭祀坑为岳石文化晚期遗存,这种结构方式的祭祀遗迹,在我国尚属首次发现,对研究和认识距今3500年左右岳石文化时期祭祀礼仪文化及东夷文明极具重要意义。

孔令涛介绍说,桓台史家遗址的发掘整理,尤其是出土的诸多罕见的岳石文化遗物,进一步证明了龙山、岳石、夏商文化发展序列的提出,为“夏商周断代工程”提供了来自齐鲁大地的重要唯一的物质佐证。

从北辛文化、大汶口文化时期一直到岳石文化时期,桓台境内出土了数量众多的陶器,除了做工精美绝伦的蛋壳黑陶外,保存在桓台博物馆内的部分陶器上的陶文还被研究专家认定为国内最早的商标

在桓台博物馆的陶文印章展厅内,琳琅满目的陶器、印章精品有300余件之多。作为淄博市建成的首家区县级综合性博物馆,1999年正式对外开放后,这批可视性强的陶文印章倍受大众喜爱。

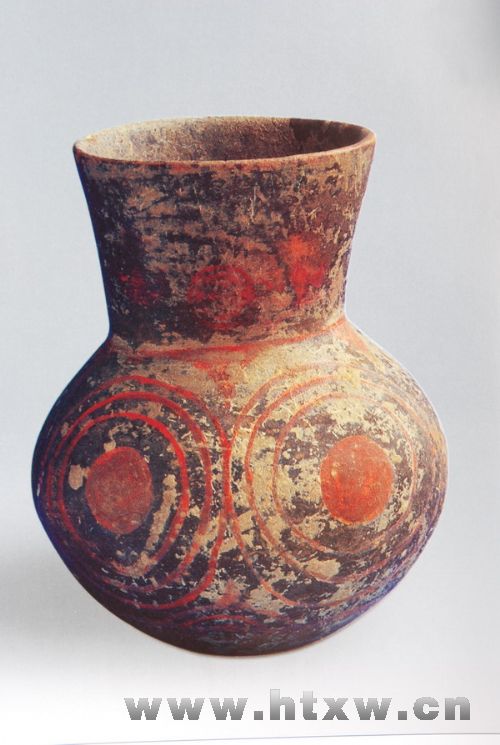

在这些展览的陶器中,大汶口文化时期的彩陶、龙山文化时期的蛋壳黑陶和部分陶器上的陶文,格外引人注目,它们具有重要的历史、科学、艺术和文化价值,是人类文明史上不可或缺、璀璨绚丽的一页。

大汶口文化是黄河下游地区距今约5000年前的新石器时代文化,因山东泰安大汶口遗址而得名,到了这个时期,逐渐出现了部分烧制精美的礼器,陶器的种类不再是单一的实用器。大汶口文化陶器器形和纹饰自成特点,内涵丰富,尤为精美,受到学术界的格外重视。如今,保存在桓台博物馆的彩陶器种类有陶鬲、陶鼎、陶壶、蛋壳白陶觚、蛋壳白陶杯等器皿。

在大汶口文化时期的部分陶器上还出现了象形装饰,这些象形装饰是生活在此聚落的图腾,其中,最具代表性的是鸟图腾。鸟是东夷文化的图腾,从出土的反映鸟崇拜的陶器上可以说明生活在此的先人是东夷文化的创造者和传承者。因此,这些陶器也是东夷文化传承延续的有力物证。

在桓台博物馆的陶器展品中,部分陶器上的一种陶器文字越来越引起专家学者的关注。

陶文是陶器入窖焙烧前用印章打印或刻画的文字。由于陶器的质地不坚固,加以本身的价值也不昂贵,所以不曾受到特殊的保护,以致流传下来的陶文极少。

“桓台博物馆馆藏的陶文,主要是春秋战国至秦汉。陶文的出土范围极为广泛,或出土于桓台境内,或从齐国故都临淄等周边地区征集而来。这些出土的陶文,大多是在那些陶壶、陶豆或陶瓮的腹部、口沿等处,这些陶文数量大、种类多,为我们系统研究齐国陶文的特征,研究陶文和甲骨文的关系,甚至研究汉语及其发展,都提供了最为原始的资料。”陪同“探宝”的中国殷商文化学会副会长、淄博市文物局研究员、淄博市考古学会会长张光明对记者说。

橱窗内陶器上的陶文清晰可见,上面大都有:“城阳豆里得”,“北里”、“豆里”等同一种内容的陶文,陶文戳印方位不一,或戳印在陶罐的颈部,陶壶的腹部、陶豆的柄部或底部。“这些战国至秦汉时期陶器上的陶文符号,就是我国古代早期的商标雏形。”指着这些陶器,张光明对记者说。

到龙山文化时期,人类已到了文明时代的前夜。其间出现了快轮制作的黑陶,其中的蛋壳黑陶泥质细腻,漆黑光亮,造型灵巧别致,胎壁厚度最薄者仅有0.3至0.1毫米,制陶技术空前绝后。

在桓台博物馆展出的一件出土于李寨遗址的“蛋壳黑陶高柄镂空杯”,是龙山文化时期最具代表性的黑陶作品,其胎质轻巧,造型规整,质地细密,器壁薄厚均匀,色泽光亮漆黑。故有“黑如漆,明如镜,薄如纸,硬如瓷”的美誉。

王渔洋作为清初一代诗宗,倍受皇帝的赏识,桓台博物馆保存有极为珍贵的清朝康熙皇帝御赐给王渔洋的文物

1678年,王渔洋因“博学善诗文”受到康熙帝的召见,结果“赋诗称旨,改翰林院侍讲,迁侍读,入值南书房”,成为清代汉臣部曹改词臣开先例之人。

由部曹改任词臣,在清朝是从王渔洋开的先河,可见康熙对他的信任和厚爱。事实上,康熙对王渔洋的提拔重用早有考虑,并连续考察了三年,向许多人了解过王渔洋的情况。被破格提拔后,王渔洋奉康熙之命择其诗作300首为《御览集》呈上,得到康熙的褒奖。此后,王渔洋受到康熙格外的恩宠,屡屡得到赏赐,其中包括御笔“带经堂”、“信古斋”两堂额和临米芾书体的中堂一幅、康熙题字的湘竹金扇一把(“信古斋”、临米芾书体的中堂、湘竹金扇现存桓台博物馆,“带经堂”真迹现存滨州市文管处)。

如今处在社会变革中的桓台博物馆,以弘扬历史遗产文化,展示社会文明进步为己任,改革创新谋发展,让历史拥抱今天,使公众亲近人文殿堂,馆藏文化持续不断焕发出新的活力和魅力。

康熙题字的湘竹金扇

移动博物馆走进村文化大院

大汶口文化时期的彩陶器

出土于史家遗址的祭祀坑

史家遗址出土的甲骨文

保存在桓台博物馆陶器上的陶文

(杨成见 荣敏)