梅花香自苦寒来艺术贵在有自我

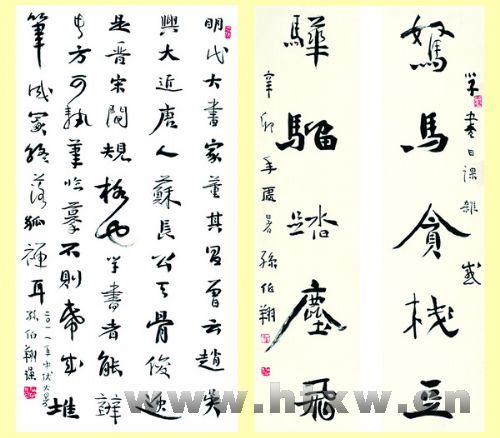

孙伯翔,不但成功地把石刻魏碑搬到了宣纸上,还创造性地形成了独特的孙氏魏碑书法风貌。他破解了北碑书法笔法的千古之谜,使湮没千余年的北碑书法艺术在当代中国书坛重放异彩。

他一生艰辛坎坷,为人谦和,重学养,轻名利,做纯粹的书法艺术。

孙伯翔的成功,源于他的刻苦和智慧。他是一位有思想、有操守的书法艺术家。

孙伯翔,1934年出生于天津市武清县,字振羽,别署师魏斋主人。现为中国书法家协会理事、中国书法家协会创作评审委员会委员、天津市书法家协会副主席。

被当代书坛誉为“北碑大师”的孙伯翔老先生近日来到桓台,在他的“八十抒怀——孙伯翔书画精品展”上记者采访了他。

孙伯翔几十年如一日摒弃喧嚣尘世的纷扰,沉浸浩瀚碑林中研习魏碑书法,创造性地形成了独特的孙氏魏碑书法风貌,他破解了北碑书法笔法的千古之谜,使湮没千余年的北碑书法艺术在当代中国书坛重放异彩。

孙伯翔生长在农村,自小最不好的功课就是数学,数学最高的一次得了60分。最好的功课是国文、历史、作文和写字,尤其对写字有一种痴迷。孙伯翔不光是用毛笔写,晚上躺下睡不着,很自然地就用手在肚皮上画字,画当天所看到的字,哪个门联或哪个地方的字把他吸引住了,这时可以在肚皮上默写几遍。秋后,在农家平整的场院上,拿一个木棍写;放假到田间地头,就拔一棵草,在地上写;到家里有时在炕沿上写;冬天刚变冷的时候,玻璃上生成薄薄的一层水雾,但还没有结成冰,在那上面写字感觉特过瘾。

孙伯翔说,他非常感谢现在的幸福环境。早年,特殊时期下,他被局限在小小的几乎被人遗忘的一个空间,一家5口挤在12平方米的家里,一待就是20年。其中十几年里,他以写字、练字度日,挣工资养活全家。他经常在妻子、儿女们入睡后仍在躬身临池,在他们尚在熟睡中悄悄起床,默默砚耕。

潜心砚耕,朝临暮写,至今他练字用过的纸,至少可以装满两卡车。“现在回想起过去那些艰难困苦的岁月,感觉不是苦而是乐,并转化成了我之终身所依、安身立命的尤长,以至于只有它才能使我更快乐,这是我的亲身感受。”孙伯翔说。

记者问他为什么会钟情魏碑书法,而且把研习魏碑成为毕生的艺术追求?他说,古人论书云:“平整宜从唐入手,风云可向魏晋寻。”他少时一直练习唐楷,他觉得唐楷严肃端庄,笔划平稳凝重,结构严谨,练习唐楷不仅练习一种书汉艺术,练得还有书法中蕴含的中国的正大气象。30多岁由唐楷上溯,转入魏碑,觉得这才是拍案叫绝的书法艺术。当时有人认为魏碑是以“石碑”、“墓志铭”、“摩崖”和“造像记”的形式存在的,是刀刻上去的,而并非用柔软的长锋羊毫写在纸上的艺术。

孙伯翔大胆地侧锋起笔,绞锋行笔,写出了魏碑斧劈刀削的艺术效果,还原碑书的本来笔法。在研习中,他觉得魏碑中的奥妙很大,笔画沉着,变化多端,美不胜收,不仅是可以举一反三,而有点像孙悟空的七十二变。他感觉到魏碑最根本的特点是生命力旺盛,魏碑字体雄强、险绝、浑穆、茂密。在他看来每一个字都不是字,而是作为一个鲜活的生灵,一个个生灵组合起来就是一个群像图,这个群像图构成了他的书法艺术世界。

他觉得魏碑的这种大气磅礴,奇绝方雄,与其形成原因有很大关系。魏碑的形成是夷夏文化的融合,鲜卑族拓跋氏定都大同,改变了游牧民族的生活方式,穿汉服、用汉臣,与汉人通婚,通过民族融合,体魄强健了,血液也更新鲜了,在这个时期形成的魏碑体,自然有斧劈刀削、斩钉截铁之气,潇洒放纵之情,用笔任意挥洒,结体因势赋形,不受拘束。

说到对魏碑故里大同的认识,孙伯翔说大同作为北魏的发祥地,留下众多的石刻、碑帖,是艺术创作者的宝地,每一个喜欢书法的大同人应该珍惜。有人跟他说大同应该成立魏碑研究中心,专门用来收集整理魏碑碑帖,继承和发扬魏碑书法的精髓,他觉得这是一件名至实归的大好事,魏碑故里研究魏碑,自然会对后人研究魏碑体起到创新和发展的作用。

“现在很多人学我写的魏书,这是好现象,也不是好现象。你一味地学我,这是走的弓之弦,你应该刨刨弓背。同样都是爱好写字的,但应该一个人一个样,就是按照你的主观来研究客观。我希望年轻朋友,从百家里博览,然后择取一两个‘扇贝’,定其为你一辈子的主攻方向,不信所有的人会都一样。写书法不是写别人,而是写自己,要写出自己的面貌,这才是真正的艺术之路。”孙伯翔说。

孙伯翔说:“我想通过这一栏目建议各界人士能尽量多用笔写字,少用电脑。现在,尤其体现在年轻人身上,汉字的使用问题已经到了岌岌可危的地步。应从小孩抓起,不求写得多艺术,只要求把字写得工工整整,这应该是每个中国人必须做到的。”

(董兆云 朱浩)

关键词:||