明末乱世的兵火对新城王氏家族的打击非常沉重,在历经“壬午之难”等浩劫后,保持新城王氏家族诗书家风的只有王象晋这一支。而王象晋的儿子之中,王与胤殉国、王与龄死于壬午之难,只有三子王与敕幸免于难。王与敕,字钦文,为明末山东的十余个复社成员之一。清初,他被举荐进京。满人的入关使兴盛百余年的家族基业毁于一旦,他的同辈兄弟多死于清军的屠刀之下。从感情上,王与敕难以接受清廷,因此以父老为托辞,扬长而归。

为了家族的生存和振兴,王与敕不得不从科举中找出路,将希望寄托在儿辈身上,对诸子的督促非常严格。功夫不负有心人,其四子中有三人高中进士,幼子王渔洋更是累官至刑部尚书,任三朝国史总裁。新城王氏开始再次扬名于天下。

到了新城王氏家族的第八代,也就是王渔洋这一代人中,他们大多生于明末,长于清初。乱世的战火,家族的血泪,虽然在他们的心灵深处留下了阴影,但他们毕竟生活在一个蒸蒸日上的时代里。家族昔日的荣耀给他们以极大的优越感和自信心,使之迅速摆脱家族一度消沉的窘境,踏上了新的征程。王氏家族于顺治、康熙两朝半个多世纪中,有八人得中进士,分布于第八、九、十代中。与前几代相比,无论是从得中进士的人数,还是从政治权势的显赫上,都已难以望其项背了。而这其中,尤以王渔洋最为显赫,为官,他官至刑部尚书,作诗,他是一代诗宗,创立了“神韵说”。

在新城王氏家族的发展史上,王渔洋是一个至为重要的人物。他的杰出诗歌创作和诗歌理论,奠定了“一代诗宗”的崇高地位,使王氏门庭重振于明清易代的战火灰烬之中,并将王氏家族在文坛上的影响推向极致。

1643年的闰八月二十八日,一个婴儿呱呱出生在河南按察使官邸里,这个婴儿就是后来的一代诗宗王渔洋。当时,王象晋正担任河南按察使,王渔洋的父亲王与敕和母亲孙夫人随侍在河南。王渔洋出生时,他的祖父王象晋已经有了10个孙子。

幼时的王渔洋很早就显露了“神童”的迹象。7岁时,王渔洋“始入乡塾”,开始学《诗经》,“诵至《燕燕》、《绿衣》等篇,便觉枨触欲涕,亦不自知其所以然。稍长遂颇悟兴观群怨之旨。”《绿衣》是悼亡诗之祖,充满了伤逝怀旧之感、生离死别之情;《燕燕》是赠别诗之祖,其中更寄寓着家国的盛衰兴亡之感。王渔洋读此二诗至于“枨触欲涕”,说明这位有圣童之称的少年具备一颗敏感的慧心。肄业之暇,王渔洋即私取《文选》、唐诗诵之。久之,学为五七字韵语。

王渔洋11岁时,王象晋闭门谢客,在家中亲教诸孙,在与王象晋对诗的过程中,他对的最为工整,深得王象晋的喜爱,说:“此子必早成。” 王渔洋15岁就有诗文出版,17岁应童子试,三试皆是第一名,被誉为“神童”。

在诗坛上,王渔洋初露峥嵘的作品是《秋柳》四章。在碧波荡漾的大明湖南岸,有一处秋柳园。清顺治十四年(1657年)秋,24岁的王渔洋与诗友会饮于大明湖南岸水面亭,即景挥毫赋《秋柳》诗四章,诗中句句写柳,通篇不见一个柳字,而且风格独特,境界高远,令人称绝,一时震惊当时文坛。

《秋柳》四章很快传遍大江南北,一时追和者甚众,王渔洋也因此而成名。《秋柳》四章不仅是王渔洋的代表作,作为清代最早的神韵诗,对整个清代诗坛产生了重大的影响。

清顺治十五年(1658年)殿试,王渔洋中二甲第36名进士,被任命为扬州府推官。清顺治十七年,27岁的王渔洋赴扬州上任,其母嘱“其务尽职守”。王渔洋来扬州之前,对扬州并不陌生。他的祖父王象晋,曾于明崇祯元年(1628年)任扬州兵备副使。而王渔洋的父亲王与敕,孰请画工为王象晋画了二十四幅生平事迹像,作为家诫,以示诸孙。

在扬州任职五年,王渔洋主管狱讼,能体察民情,审慎行事,纠正了一大批冤案,深得百姓赞许。同时,作为诗人,他“昼了公事,夜接词人”,写下了许多脍炙人口的诗篇。闲暇时,他喜欢邀请文友饮酒作诗。他先后组织过两次大型诗酒盛会,开了扬州虹桥修禊的先河。

虹桥,又名红桥。始建于明代崇祯年间,原是一座木桥,红色栏杆,故称“红桥”。修禊是古代习俗,人们在阴历三月三日这天到水边嬉游,以消除不祥,谓之“修禊”。后来内容演变为文人游春宴饮、赋诗唱和活动。

清初政治很复杂,南方士子对异族统治,一天也没有停止过抵抗。康熙即位后,为了强化统治,决定全面接受汉文化,松动管理文人的政策,把过去的血腥屠杀改为向士子们挥舞仕进的橄榄枝,胁迫有声望的汉族知识分子归顺大清。经历腥风血雨洗礼的扬州城,逐渐摆脱屠城后的颓势,文化活动趋于频繁,肥沃的传统文化土壤,又萌发出嫩绿的新芽。

正是在这种背景下,年轻的王渔洋在康熙元年(1662年)春,与一批扬州名士,第一次在虹桥修禊。众人一边喝酒,一边击钵吟诗。康熙三年(1664年)春,王渔洋再次与诸名士于虹桥修禊,当时他一口气作《冶春绝句》十二首,众人纷纷唱和。王渔洋以其大雅之才,不仅给扬州留下了千古佳句,而且为清代扬州虹桥修禊这一文化现象的形成作出了贡献。

在扬州五年,王渔洋写下了近四百首诗词和游记。正是这些诗词作品的广泛流传,使王渔洋在诗坛和官场名声鹊起。

1665年,32岁的王渔洋赴礼部任职。此时的王渔洋因诗文享誉大江南北,而京城作为全国政治、文化的中心,又为他提供了更为广阔的活动舞台。1678年,王渔洋因“博学善诗文”受到康熙帝的召见,结果“赋诗称旨,改翰林院侍讲,迁侍读,入值南书房”,成为清代汉臣部曹改词臣开先例之人。从此,王渔洋备受恩宠,屡屡得到皇帝亲笔字画的赏赐,官职也不断升迁,最后官至刑部尚书。

康熙四十三年(1704年),王渔洋结束了几十年的仕宦生涯,退归乡里。此后,王渔洋淡泊自守,整理其著作。1711年,这位大诗人病逝于新城故居。

王渔洋能够成为一代诗宗,除了其个人的天赋外,更为重要的是他对书的痴迷。康熙四十三年(1704年),王渔洋因受吴谦案牵连“致仕返乡”,回乡时随身不过简单行装,最显眼的是几车书籍。购书之外,王渔洋公余时间坚持“日耕肘书”,借来友人书籍亲自抄录,他还把祖居老屋改建成书库,名曰:“池北书库”。

尽管官务繁忙,王渔洋逛书摊的兴致仍然很高,而且很有规律。在京城时,王渔洋声名显赫,许多地位不高的文人雅士很难有机会见到他,而不用费力就能与他谋面的办法,就是去书肆。对此,《桃花扇》的作者孔尚任有切身体会,他曾以这种办法拜见王渔洋,归来后写有一诗咏此:“弹铗归来抱膝吟,侯门今似海门深。御车扫经皆多事,只向慈仁寺里寻。”诗后孔尚任作注云:“渔洋龙门高峻,不易见,每于慈仁庙寺购书,乃得一瞻颜色。”

王渔洋不仅爱读书,还喜欢文学交游,这也为提高他的影响力奠定了坚实的基础。前辈诗人钱谦益、吴梅村、顾亭林等;同辈如朱彝尊、彭孙递、宋苹、陈维裕、徐夜等;门人晚辈如洪升、赵执信、宗元鼎、汪愚麟等。诗友中有些是至交,有些甚至从未谋面,仅有书信往来,或诗歌赠答。就身份而言,有仕宦,有布衣。

当时的王渔洋名扬天下,成为清初文坛公认的盟主。一时间,诗坛新人、文坛后辈到京城求名师指点作品,往往首先拜见王渔洋,如能得其只言片语的褒奖,就会声名鹊起。

王渔洋一生勤于著述,所著数十种均得以传世。其诗文总集为《带经堂集》,是在他去世的前一年由他口授完成的,共九十二卷。

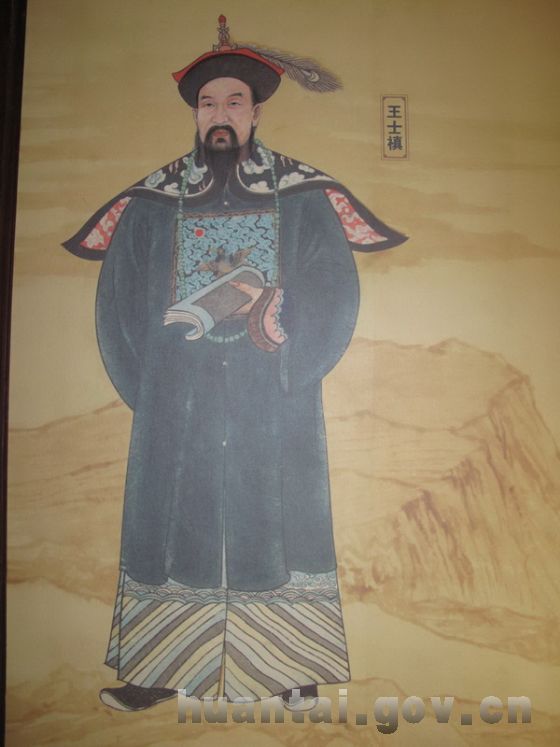

忠勤祠内的王渔洋画像

位于济南大明湖畔的秋柳园

康熙皇帝赏赐给王渔洋的湘竹金扇

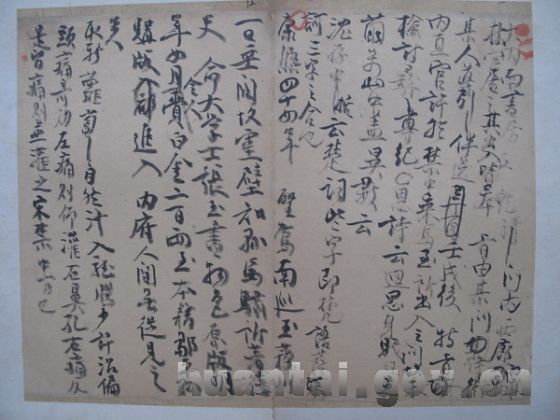

王渔洋手迹

王渔洋诗意图

位于忠勤祠内的池北书库

王渔洋的著作

(文/图 杨成见 王心睿)