历史上,很多看似偶然性的事件往往会引发一些大的事件,在考古方面更是如此,秦始皇兵马俑的发现就缘于陕西一些村民打井时的发现。1995年,田庄镇史家村村民王有俭几锨下去后,揭开了一个笼罩在我国历史学界的谜团。

1995年,史家村开始修建村内大道,部分村民搬迁到了村西头重建房屋。村民王有俭是搬迁户之一。新房竣工后,他便在自家房屋东边的小巷上挖一个土沟,准备埋设自来水管道。几锨下去,他感觉有点不对劲,好像有什么坚硬的东西。他低头一看,土沟壁上竟露出一个金属面。王有俭赶紧向四周开挖,很快挖出多件青铜器。王有俭从地下挖到“宝贝”的消息很快就传开了,上午9点发现的,下午2点,70里之外的人就有来收的。

很快,桓台县文物管理部门获悉了史家村出土器物的消息,并迅速联合有关部门对遗址进行了抢救性发掘。时隔多年,当年曾参与史家遗址发掘工作的王士禛纪念馆馆长许志光告诉记者,村民王有俭发现的是一个商代墓葬。

日前,记者来到了当时的发掘现场。整个遗址大多被村民的房屋及庄稼地占用,在曾经发掘出甲骨文的祭祀坑周围,虽然建起了保护性的建筑物,但因年久失修早已破败不堪。如果没有山东省2006年所立的省级重点文物保护单位——史家遗址的石碑,很难让人把这一片废弃地与这一遗址的重要影响联系起来。但就是在这片面积不大的土地上,先后出土了多件珍贵文物,在这里出土的甲骨文是中国已知的最早的甲骨文,为研究夏、商、周断代工程提供了有力佐证。

陪同记者采访的田庄镇工作人员告诉记者,在市县两级联合大规模挖掘前,这块地方就曾出土了很多重要的文物,只是以前人们没有这方面的意识,很多珍贵的东西都没有保存下来。在上世纪七十年代,村里的小土窑烧砖取土时就挖出过好多铜器。但因为村民缺少文物保护意识,这些铜器都换了电机,甚至有些村民拿挖出的铜剑等文物换麻花吃。

史家遗址原为一高埠,后来遭人为取土等因素的影响,地势逐渐被削低,这也为埋藏在地下数千年的史家遗址露出地面创造了条件。1996年4月,淄博市文物局、市博物馆及县博物馆联合组成了考古发掘队,对史家遗址进行了为期4个月的抢救性发掘。通过发掘,发现了龙山文化、岳石文化及商周、汉代的壕沟、祭祀、灰坑、墓葬等文化遗迹,出土了岳石时期的甲骨文、陶器、石器及商周至汉代时期的青铜器、陶器等大量重要文物。这些出土的文物证明了,从龙山文化晚期开始,史家遗址就有人类居住,先后经历了岳石文化时期和商代,并且一直延续至今。

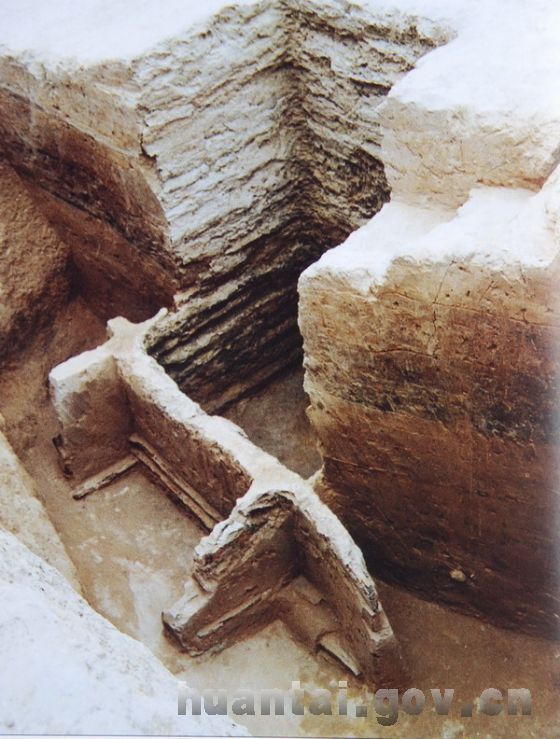

许志光告诉记者,史家遗址的考古发掘中,最为振奋人心的发现就是岳石文化时期的大型祭台和“井”字型木构架祭祀坑的出土,在国内外是首次发现,是我国岳石文化考古的重大进展,对研究和认识岳石文化的社会发展进程及东夷文明具有重大意义,也为国家夏商周断代工程提供了重要的研究资料。史家遗址发掘被提名参加了1997年全国十大考古发现。

而对于东夷文化的研究者来说,它的意义更加深远。在古代,桓台和潍坊这一代都属于东夷文化的范畴,因此,这个祭祀坑的发现,也为研究东夷文化提供了很好的历史资料,填补了东夷文化研究的空白。

这一祭祀坑共出土各类文物356件,其中两片甲骨文的发现为研究东夷文明及契刻提供了重要的实物资料,为研究夏、商、周断代工程提供了有力佐证。经过专家论证及科学仪器鉴测,该甲骨文是迄今为止我国发现最早的甲骨文,将甲骨文的历史提前了300多年。

据介绍,该祭坑呈井字形,木构架,长1.62米,宽1.56米,深3.7米,建在深4米的袋状坑内,祭坑内分七层摆放陶、石、骨、蚌等器物356件(其中陶器334件,石器10件,刻字卜骨2件,骨器7件,角器1件,蚌刀1件,螺饰1件),其中绝大部分为陶器。底层所出两枚甲骨文残片,是中国目前发现时代最早的甲骨文。祭坑周围还有多处商代祭祀遗迹,说明从岳石文化时期至商代,这里是一处重要的祭祀场所。

许志光告诉记者,该祭祀坑内所出器物均为典型的岳石文化器物,未见商化了的商式器,岳石文化又是继承龙山文化发展而来的一种地方土著文化,所以该木构架祭祀坑所反映出的祭祀现象是鲁北东夷族的一种祭祀现象,它对进一步研究东夷文化的祭祀制度,了解其精神文化等方面提供了极为重要的资料,而且这种祭祀现象又一直延至商周时期,因此又对东夷文化与商文化在意识形态方面存在的承转关系提供了又一很好的实物证据。

据了解,建国后考古工作者对数千处新石器时代遗址的发掘清理,基本确定了北辛文化、大汶口文化、龙山文化的发展序列,初步揭示了山东地区新石器时代的文化面貌。然而,典型龙山文化的发展趋向仍是一个谜。直到1960年平度县大泽山岳石文化(约公元前1900年至前1600年)被发现,考古界提出岳石文化是龙山文化发展的观点后,这一发展趋向方见端倪。但仍有不少学者对此持有异议,桓台史家遗址的发掘整理,尤其是出土的诸多罕见的岳石文化遗物,更加进一步证明龙山、岳石、夏商文化发展序列的提出,为“夏商周断代工程”提供了来自齐鲁大地的物质佐证。

史家遗址中的岳石文化祭祀坑底层出土的2件刻有文字的卜骨,形态较为原始,约在公元前15世纪以前,属岳石文化晚期,为目前已知中国最早的甲骨文,它比安阳殷墟甲骨文至少提前300多年。许志光告诉记者,史家遗址出土的2片岳石文化卜骨,均系羊肩胛骨,保持了羊肩胛骨的原貌,未有任何修整的痕迹,具有早期卜骨的特征。两片卜骨均已残破,大部分兆纹已失,仅留部分刻纹,刻文刻划较深,刀痕明显,残断处仍留有烧灼痕迹,既经烧灼,知是卜骨,上刻文字即可称为卜辞。

通过这2片卜骨,我们可以还原一下当时的历史场景:在距今约3000年前,生活在此的部落为了祈求风调雨顺或者战争或者疾病,先把羊肩胛骨锯削整齐,然后在甲骨的背面钻出圆形的深窝和浅槽。然后由部落专司占卜的人向上苍祷告祈求的事情,随后用燃烧着的木枝,对深窝或槽侧烧灼,烧灼到一定程度,在甲骨的相应部位便显示出裂纹来。于是,占卜者根据裂纹的长短、粗细、曲直、隐显,来判断事情的吉凶、成败。占卜后,便用刀子把占卜的内容和结果刻在卜兆的近处,这就是卜辞。刻有卜辞的甲骨被当作档案资料妥善收藏在窖穴中,遂得以流传于后世。

虽然发现了迄今为止最早的甲骨文,但目前仍未得到准确、详细的解释。3000多年前,华夏先民在龟甲、兽骨上刻下了最初的文字,正是这些文字记录了中华文明的重要历程。史家遗址出土甲骨文不是偶然的,它是由距今5000年以前的单体陶文,发展到4000年以前的联句陶文,又发展到3500年左右的甲骨文,在我国东部地区多处发现早期文字的材料,是证实仓颉作书的记载并非完全虚有。随着考古学的飞速发展,我们已从地下出土的众多文物中发现了很多古代汉字的身影,在对它们产生时代与所含意义的推测中,我们对汉字文化又有了进一步的更为深刻而可信的了解,毫无疑问,随着人类对古代文明的日益了解,终有一天我们能读懂这两片甲骨文的含义。 (杨成见 荣敏 韩丽丽)

木构架祭祀坑

史家遗址出土的甲骨文

史家遗址出土的父癸觚

史家遗址出土的陶罐

史家遗址发掘坑被保护起来

史家遗址的现状

(摄影/杨成见 袁晓梅)