兴趣、责任、努力,走上科研报国路

“我的青少年时期,时逢日本侵华战争,是在颠沛流离中度过的,亲历了战争的残酷,感悟到国弱则百姓遭殃,立志发奋读书,强国救民。在大学时代,幸与植物病理学结缘,对病毒学产生了浓厚兴趣,甚至是痴迷的程度,从此开始了长达60年的病毒学研究。”田波说。

田波告诉记者,他出生在一个书香世家,崇尚读书的环境一直深刻地影响着他。田波的曾祖父中过举人,祖父是晚清秀才,父辈兄弟7人,其中两人上过大学。父亲田俊颐,排行最小,高中毕业之后便终生务农。

田波的青少年时代是在动荡的社会环境中度过的。时逢日本侵华战争,田波至今记忆犹新的是在芦苇荡中躲避日军追赶的恐慌以及村民被日军枪杀时的惨状,这一幕在他幼小的心灵中留下了极深的印象。战乱年代,使他的求学经历充满了曲折,但他依然克服重重困难,以优异的学习成绩圆满完成了学业,立志发奋读书,救国救民。

田波在实验室工作

“当时是抗日战争时期,我是上的流动学堂,在夏庄、姜庙、鱼龙都上过学,记得当时桓台中学的校长叫罗福堂。”田波说,他在家乡读到初中一年级的时候,学校因战乱迁往济南。田波在济南第三临时中学读完初中,后到南京中央大学附中读高中。在1948年读到高二时,他又到青岛市立中学读完高三。在此期间,他住在六伯父田愚斋家,田愚斋毕业于北洋大学,在南京任职于中央大学。田波悟性好,记忆力强,读书聪慧,让他的成绩一直名列前茅。

由于从小目睹过家乡的小麦受锈病侵害欠收甚至颗粒无收的情景,之后又受到农学院师生和六伯父的影响,所以田波在1950年报考了北京农业大学(现中国农业大学)植保系植保专业,下定决心努力学习科学知识,寻找根治植物病害的方法,就这样凭借一腔热血,义无反顾地踏上了科研报国之路。

在北京农业大学植保系执教的戴芳澜、俞大绂、林传光、裘维蕃和周家炽等名师诲人不倦和严谨治学的风范,对田波的学习及以后的科研工作产生了很深的影响。

在大学的四年中,他受到了良好的基础课教育。在专业课方面,田波对病毒学产生了浓厚兴趣。他利用课余时间,博览了图书馆中大部分关于植物病毒方面的图书和杂志。在求知欲的促使下,他开始查着字典看起了有关植物病毒的英文书刊。

1954年大学毕业后,田波分配到中国科学院植物研究所真菌植病研究室(中国科学院微生物研究所前身),从此跨入中国科学院大门,在林传光教授的指导下从事病毒在马铃薯退化中作用的研究。

正是救国救民的使命感和责任感,加上天赋、兴趣和刻苦努力,终于让田波如愿走上了科研报国的道路。

马踏湖是咱桓台的“聚宝盆”

当记者问起田波对家乡桓台的印象时,他不假思索地脱口而出,他说:“我的老家就在马踏湖旁边的夏庄村,不过那时候咱们桓台还属于惠民地区。”离开家乡几十年了,马踏湖、夏庄村、苗海南等几个词汇第一时间浮现在田波的脑海,他用这几个词大体勾勒出了他的印象桓台。

“马踏湖物产丰富,人杰地灵,是咱桓台的‘聚宝盆’,我小时候经常和小伙伴们在湖里捕鱼,那时候水质特别好。听说有一个阶段,马踏湖里没有水了,现在湖里什么情况了?湖里的水质怎么样?周边的老百姓生活的好吗?”采访中,田波十分关心马踏湖的现状以及周边群众的生活,一连多次发问。

“马踏湖保护和开发得到了县里的高度重视,不仅水量充沛,而且水质良好,目前县里正在加快马踏湖生态修复蓄水工程,起凤镇加快建设以生态示范园、有机农业园为主的马踏湖旅游观光型农业,大力发展旅游业。周边的农民‘靠湖吃湖’,通过种植芦苇、白莲藕,以及销售金丝鸭蛋,打响了品牌,也增加了收入,日子过得红红火火。”记者告诉田波,近年来,我县高度重视生态文明建设,高标准做好城乡河流水系规划,加快实施马踏湖河道清淤工程、西猪龙河、孝妇河等河段综合治理工程,加快推进“河湖相连” 工程,努力将桓台打造成生态健康、独具特色的江北水乡。听完记者的介绍,田波满意地点了点头,高兴地连连说好。

在武汉大学现代病毒学研究中心与郭德银教授讨论工作

在田波的印象中,老家夏庄姓田的人特别多,但当时夏庄村还是个小村,并没有分成现在1万多人的夏一村到夏七村7个村。此外,当时夏庄村几乎天天都有唱戏的,是一个戏曲连台、充满了文化味儿的地方。

“咱们桓台自古就是人才辈出,近代著名的企业家苗海南就是杰出代表,他还当过咱们山东的副省长,这个人我知道,以苗海南为代表的桓台苗氏家族是山东近代民族工商业的开拓者,非常了不起。”田波回忆着缓慢地说。当记者告诉田波,现在我县文化工作者荣庆玉创作的长篇小说《齐鲁大商》用100余万字的篇幅详细反映了苗氏家族历史变迁时,田波评价说,这本书的写作非常有意义。

当记者问起田波是否经常回桓台时,田波说:“现在年纪大了,身体不太好,我回去的也少了,不过有时候还是会回山东疗养一段时间。在起凤,我还有个熟悉的家乡企业家巩端洲,是泰宝集团的负责人,他的企业从事与血液技术相关的一次性使用输血器械的科研、生产、销售工作,我们在那里成立了中科院院士工作站,有过一些合作。”

当得知,今年7月1日是《桓台大众》创刊20周年纪念日时,田波接过记者递过去的《桓台大众》报纸,认真地阅读起来,并不时询问自己关心的事情。他竖起大拇指说:“作为一家基层党报,走过了20年,真的不容易。党报是党联系群众的桥梁,你们一定要服务基层,服务群众,做出更多精品新闻。”

随后,田波表示想通过本报向家乡的父老乡亲送上祝福。他沉思片刻,写下了“祝愿家乡桓台明日更美好!田波,2013年3月8日”等几个遒劲有力的大字。

和蔼可亲的中科院院士

当得知此次我们《桓台骄傲》采访组要采访的对象是唯一的桓台籍中国科学院院士田波的时候,我既紧张又兴奋。立刻搜集田波先生的相关资料,迫不及待地提前走近这位国内权威病毒学家。

由于田波先生已经82岁高龄了,目前每天只工作半天,我们便约定3月8日上午10时开始采访。

考虑到田波先生工作较忙以及身体情况,我们3月7日晚上直接在田波先生的单位附近找好了住处,第二天一早8点多便来到田波先生工作的中科院微生物研究所等候。

当我们来到微生物研究所办公大楼时,看到工作人员都是刷卡进入。在和保安说了是过来找田波先生的时候,保安客气地说,外边冷,并引导我们进了大厅。办公楼里很安静,不时有身穿白色工作服的工作人员进进出出。在一楼大厅西面的墙上挂着上下两排共9位中科院微生物研究所的院士大幅照片以及简介。上面一排是已经作古的著名科学家戴芳澜、邓叔群、方心芳、阎逊初。下面一排是当今中科院微生物研究所的院士张树政、田波、魏江春、郑儒永、方荣祥,田波名列其中,并排在第二位。上面写着“田波,院士,病毒学家”几个简洁的大字,一下子拉近了我们和田波的距离。

10点整,我们准时来到田波位于三楼的办公室门前。敲开门,田波从椅子上站起身来,和我们一一握手问好。

田波的样子比我想象的要年轻很多。他穿着米白色夹克,花白的头发梳得一丝不苟,显得精神矍铄。他身材高大、和蔼可亲,具有山东人的典型特点,浑身上下散发着温文尔雅的风度。

记者注意到,为了便于我们采访,田波特意提前在沙发前摆了一把椅子,他就坐在这和我们聊起了家乡桓台的记忆。他面带微笑,语速缓慢,举手投足间,让人感觉到他和老家人会面的那份温暖和热情。

这是一位和蔼可亲的中科院院士。

典型的“安钻迷”,勇攀科技高峰

田波在科研上孜孜不倦,喜欢思考,迷恋病毒学的钻研,成了中国科学院“安钻迷”的典型。

田波说:“科学研究是一项看似枯燥,实则优美的事业,除了具有兴趣,还要具有耐心和毅力,一试再试,科学的魅力是不会为那些轻易放弃者所欣赏到的。”几十年的时间里,田波在科学研究中经历过激动人心的发现,但更经历过无数次的失败,正是他的那种勇于挑战、善于总结和发现的精神,使得他成为一名优秀的科学家。

田波对病毒学有深入研究,前期主要从事植物病毒和类病毒相关的研究工作,晚年转向从事医学和动物病毒学研究。20世纪50年代至20世纪70年代,研究了病毒与高温对马铃薯花叶型退化的作用,发现病毒感染后在低温条件下马铃薯产生耐病性而不发生退化。在植物病毒和类病毒的生物学、生化和分子生物学等方面作出了突出贡献,促进了中国植物病毒学的发展。所提出的无病毒种薯生产方案,在我国广泛应用。1980年开展亚病毒研究,1983年在国际上首次报导用病毒卫星防治植物病毒病获得成功,转让给一家日本公司。1989年涉足医学病毒,在乙肝病毒感染的肝癌组织中发现抗原肽与热激蛋白gp96的复合物,证明gp96及其N端蛋白有佐剂功能,促进树突状细胞成熟,增强细胞和体液免疫。此外,田波在SARS、乙型肝炎病毒、艾滋病毒等重要病毒的分子生物学、免疫学和病毒病防治等方面都取得了一定成就。

2003年在SARS流行期间作学术报告

在田波科研生涯的初期,虽然取得了一些研究成果,但是研究过程中也克服了很多困难。田波说:“当时中国的一切都摸索着建设,实验设备也很简陋,还没有分子生物学实验手段,生化实验技术也不够完备,而且缺乏有力度的经费支持,研究条件比较艰苦。”尽管如此,田波在这样的条件下,凭借满腔热血和非凡的毅力攻坚科研任务。

“现在国家在经费等方面的投入很大,环境也得到了优化,研究条件好多了,国家有底子了,可以自主搞研究,为我们搞好研究提供了很多条件。在微生物的研究上,中国有些方面在世界上都是比较先进的。”田波感慨地说。

除了自身搞好科研,田波还积极提携后生,为祖国科学事业的发展培养人才,桃李满天下。自20世纪80年代以来,培养硕士10余人,博士50多人,博士后10余人。他培养的学生目前大多已成为各研究领域杰出的专家,就任著名高校长江学者特聘教授和中科院百人计划岗位,以及获得国家杰出青年基金、863或973重大科技计划的首席科学家,研究所所长、副所长,研究中心主任等。

在半个多世纪的科研人生中,田波始终坚持务实、求真的科学态度,而且从未动摇过。如今已是82岁高龄的老人了,而且身患多种疾病,却仍然坚持奋斗在科研战线,一如继往地辛勤耕耘着。那种孜孜以求、大胆创新、勇于探索的科研精神令人折服。为人为师,平易近人,随和谦逊,温和儒雅,给人留下了深刻的印象。对待学生,要求极为严格,却从未见过他训斥过谁。近年来,他还把有限的精力投入到青少年的科普讲座活动中来。也许就是那份执着和对科学的责任感和使命感,使他坚持不懈,矢志不渝,一直到今天,并乐此不疲。

“我现在每天都要来办公室看看,这样心里觉得踏实。”田波提倡刻苦严谨的科学精神,并以身作则,几十年时间几乎没有节假日,经常工作到深夜。“爱上一行,能够钻研”是田波一生的写照。

田波在60年的科研工作当中,非常注意理论与实际的结合,在强调理论研究时,不忘结合实际,在强调应用研究时,仍设法维持一些基础研究,使研究工作得以顺利发展。他的研究工作始终与产业、教学紧密相连。

由于在病毒领域颇有建树,田波先后荣获中国科学院科技进步一等奖2项,二等奖4项,1988年获得国家科技进步三等奖,1999年荣获何梁何利科学与技术进步奖。

田波对分子植物病毒学贡献已载入史册。1993年被美国传记所推荐为1994年国际传记名人,他的实验室在国际植物病毒界已占有一席之地,形成了一个以分子生物学基础研究与应用研究相结合的有特色的实验室。

中国科学院微生物研究所所长黄力在《病毒学家田波》的序言中这样评价田波——“田(波)先生在漫长的科研生涯中,始终以坚持不懈的科学探索精神以及服务国家、服务社会的强烈责任感,活跃在科研最前端,在病毒学的多个领域卓有建树;还不遗余力地帮助和提携后学,为我国病毒学的繁荣和发展作出了重要贡献。”

2004年参加在武汉大学召开的病毒学国际会议(前排左六)

与中科院病原微生物与免疫学重点实验室PI及科研骨干合影

科学的力量,责任使然

众所周知,中国科学院是我国科学技术方面的最高学术机构,能在这里工作,是对其研究成果的极大肯定,更是被视作无上光荣。

阳春三月,当记者步入位于北京市朝阳区科学院园区大门时,优美、安静的环境,抱着书本快步行走的师生,让人印象深刻。“中国科学院微生物研究所,中国科学院遗传与发育生物学研究所,中国科学院动物研究所,中国科学院遥感应用研究所”等单位名称快速地接连闯入眼帘,让人血脉沸腾。

“科学就是力量!”几个铿锵有力的大字一下子浮现在记者的脑海,而这种力量的传承者正是科学家。

“搞学术、做科研,是我最大的兴趣爱好,越研究,兴趣越大”。在和田波的交谈中,他反复说了几遍,自己是理工科出身,不会吹拉弹唱,没有什么特别的兴趣爱好,就喜欢一门心思搞研究。

好一个“安钻迷”!把旁人看来枯燥乏味的科学研究当作最大的兴趣爱好,这看似打趣的一句话说的如此轻巧,但这其中包含了多少对科学的毕生追求?对贡献国家、造福人民的热忱和责任?

中科院院士,一份至高无上的荣誉,一份如履薄冰的责任,他们在各自的专业领域辛勤地耕耘,他们不平凡的人生经历折射出智慧的光芒。他们既献身科学、传授知识、培养人才,又努力将知识推广应用到国民经济建设当中,为祖国和人民作出了诸多贡献,以饱满的热情和坚定的信心在科学殿堂上不断前行。

衷心祝愿田波院士健康长寿,学术之树常青!

(伊丕香 张晓明)

田波近照

田波,1931年12月25日出生,桓台县起凤镇夏六村人。我国著名病毒学家,中国科学院院士,中国科学院微生物研究所研究员,博士生导师,中国科学院病原微生物与免疫学重点实验室名誉主任,武汉大学生命科学院教授,病毒学国家重点实验室学术委员会名誉主任。全国政协八、九届委员。美国病毒学会高级会员,印度病毒学会终身会员,曾任国际类病毒工作组成员,Virologica Sinica名誉主编,被《亚太生物技术双周刊》遴选为亚裔著名科学家。

田波在国内外学术刊物上发表论文百余篇,其中五十余篇为SCI收录。先后出版《病毒与农业》、《病毒学词典》、《田波病毒学文选》等专著和编著9部。

田波履历表

1931年12月25日出生于桓台县起凤镇夏六村。

1954年毕业于原北京农业大学(现中国农业大学)植保系。

1954年8月至1962年5月,中国科学院微生物研究所,研究实习员,1958 年后任课题组长。

1962年7月至1978年12月,中国科学院微生物研究所助理研究员,课题组长,1977年后任病毒研究室副主任。

1979年1月至1986年4月,中国科学院微生物研究所,副研究员,病毒研究室副主任,1983年后任主任。

1986年5月至1991年,中国科学院微生物研究所研究员,病毒研究室主任。

1991年至今,中国科学院院士。

1993年当选全国政协委员。

2001年兼任武汉大学生科院及病毒学国家重点实验室教授。

先后于1981年赴澳大利亚阿德雷德大学,1986年德国杜赛尔多夫大学,1990年美国马里兰大学和维斯康辛大学学习,1993年英国苏格兰作物所和John Innes研究中心作访问学者和客座教授。

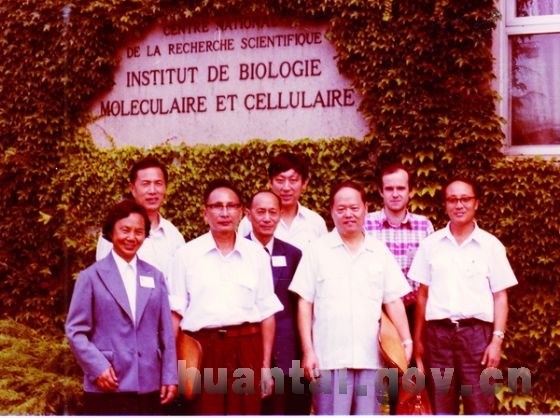

参加在法国召开的国际病毒学大会(后排左一)