新城作为县城,历经元、明、清、民国至中华人民共和国建国初期(1950年)计七百二十二年,期间屡遭兵祸,几经废兴。同国内其它古县城一样,新城古县城内同样有县衙、文庙、城隍庙等代表性的建筑。同时,以新城王氏家族、耿氏家族、毕氏家族和伊氏家族等为代表的官宦世家,文人辈出,也为新城留下了诸多历史古迹。

据明朝天启年间的《新城县志》记载有新城八景,分别是:黉宫翠柏、会泊红莲、桓台系马、青沙落雁、铁山晚照、石桥晓月、云阁钟声和玉带河流。其中,对桓台系马的描述是,“县治所。遐想桓景盛际,牧事修举,凭高一望,云锦成群。今遗址巍然,不无今惜之感。”

戏马台自桓台置县便为县治,台上建筑宏伟高大,因此戏马台一直是桓台县八景之一。在今天的新城镇城西村文化大院东侧,有一处隆起的高台,便是保存至今的戏马台遗址。相传戏马台为齐桓公所筑。春秋时期,齐桓公任用一代贤相管仲治理齐国,十几年下来,齐国政治清明,文教昌盛,经济繁荣,桓公“九合诸侯,一匡天下”成为五霸之首。齐桓公好治宫室、狗马、苑囿,为游玩之乐,“新城”是齐桓公的后花园,以此筑台戏马,故曰“戏马台”。

新城戏马台遗迹

元朝前,该台为长山县之驿马台,并于此设驿台镇。元太祖九年(1214年)邑人山东东路兵马副元帅张贵,为保卫驿台,组织流民筑城,曰“新城”。南宋理宗绍定元年(1228年)割临淄偏西部,高苑南部,长山的东部,于新城署县,故曰“新城县”。自此历经元、明、清、民国,戏马台为新城县衙所在地。

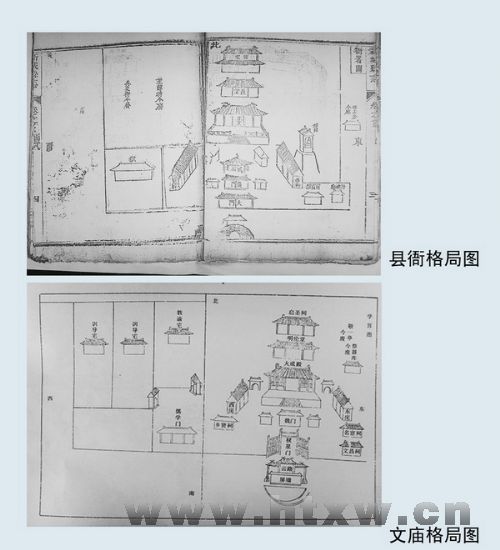

县衙是古县城中最有代表性的建筑。据记载,新城古县衙位于城内中心位置偏西,其坐北朝南,整体布局分中、东、西三部分。中部院落中轴线上由南往北,依次是宣化牌、照壁、大门、仪门、公明坊、大堂、二堂、三堂、后楼等;东侧院落中有巡捕衙、县丞衙、武庙等;西侧则有监狱、花园、吏舍等。

由于县衙建于齐桓公戏马台上,东院钟楼东南侧有偏门,此处设有下台用的通道,俗称“梯子崖”。其为石制台阶,阶面使用长条青石板砌成,共有十九层,呈45度斜坡。上世纪50年代,拆除其石料用作修建河堤,梯子崖遂消失。在梯子崖上,有两个独立小院,各建北屋三间,库房两间,角门一间。一做漕粮房,一做杂课办公之所(类似当今地税)。

新城古县衙在解放后,经历土改、破除四旧和文革浩劫人为破坏,还有部分建筑因年久失修等原因倒塌,现在,旧有建筑一无所存。

从新城戏马台向南约百米处,还曾有一棵新城王氏家族二世祖王伍种植的槐树。相传,王伍自曹村迁至新城后住在县衙大街,并在门前植一槐树。王伍夫妇为维持生计,二人在门前树下开了一个小粥店。他们勤俭持家,与邻里和睦相处,与穷人仁义交往,他们乐善好施,曾接济过不少的穷人,世人称其为“王菩萨”、“王善人”。

后来,其夫人做了一个梦,梦到一位老者推着独轮车,车上装满了乌纱帽,到了这棵大槐树下,老者便将纱帽都挂在树上,夫人奇之,老者曰:你家乐善好施,子孙必兴旺发达,王氏家族要出一石二斗小米的官。这虽是传说,但过了几年,王伍的儿子王麟中举,官至颍川王府教授,王麟的子孙们,登科中举者,不可胜数,仅明清两朝,中进士者有三十人,举人五十二人,文武秀才三百八十三人。其中官至尚书的五人(含诰赠),且先后出现“父子尚书”、“兄弟同科”、“叔侄翰林”的辉煌时期,使新城王氏家族称为“江北青箱”、“海内望族”。

纱帽树历经沧桑,到20世纪20年代,大槐树已主干中枯,树叶稀疏,王氏后人为保存这一具有深厚文化内涵的古迹设置了石制护栏,并将主干打上三道铁箍加以保护,直到1965年新城拓宽街道时才被伐掉。现在,树虽不复存在,但其纱帽树的故事流传却越来越广,一直为人们津津乐道。

在民间流传了许多关于纱帽树的故事。相传某一天,忽然王氏大槐树上挂满了大大小小的纱帽,王家子弟纷纷爬树摘取,最后就剩下一顶最大的挂在树梢,没人敢上。这时王家的外甥一个耿姓小孩说:“我上去。”结果他爬上了树顶,摘取了那顶最大的纱帽。后来,王家出了大大小小的官员无数。耿家虽然出的官员不多,但却出了个最大的官。这也是人们常说的“王半朝不如耿家一根毛”。难怪清朝贡生成聿炌《纱帽树》云:“隐隐青箱接武祠,大槐以旧长孙枝。于今纱帽知多少,犹忆当年如梦时。”

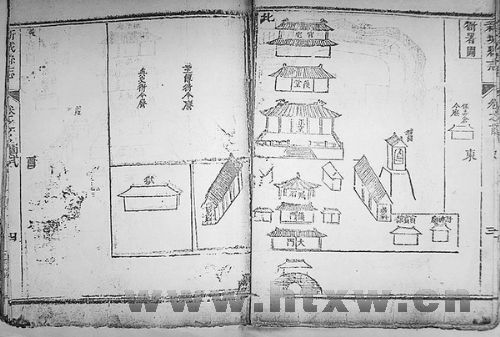

在古代封建社会,从西汉董仲舒建议汉武帝实行“罢黜百家,独尊儒术”政策后,由于孔子创立的儒家思想对于维护社会统治安定所起到的重要作用,历代封建王朝对孔子尊崇备至,从而把修庙祀孔作为国家大事来办,到了明、清时期,每一州、府、县治所所在地都有孔庙或文庙。新城自然也不例外,不过新城的文庙同时还起到了学宫的作用,是当时的县学所在地。

明天启《新城县志》载:“大成殿前,盖数百年物也。虬枝铁杆,攫露拿云,掩映金碧,足昭文瑞”。这就是新城八景中的黉宫翠柏。雄伟的文庙亦称学宫或称“黉宫”,坐落在新城东门里大街路北,毗邻城东门也就是现在的城东村。学宫是元代1342年县尹杨温谋之,张贵大元帅修建,大成门与大成殿之间,有东西庑各7间,院内积累了元、明、清代的碑碣石刻,有很高的文献艺术价值。大成殿前,还有历代种植的松柏二十四株(成聿炌《桓台胜览》记载),粗者有两人合抱的直径一样粗。

如今,虽然“黉宫翠柏”景色早已荡然无存,但“新城八景之一” 的传说,却永远记忆在人们的心中,直至流芳百世。

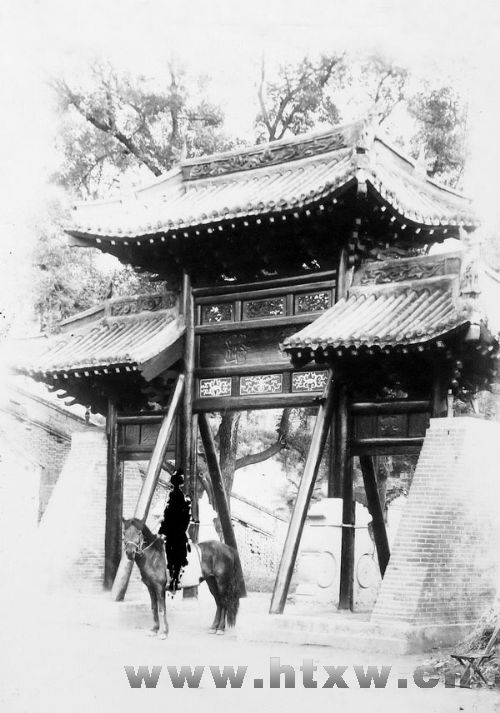

明清两代,新城县文化教育事业发达,县内人士积极参加科举,取得功名的家族纷纷修建功名牌坊以光宗耀祖,造型各异、规模不同、遍布县城乡村通衢官路的各类牌坊多达72座。如今,由于历经战火的摧残,保存下来的只有四世宫保坊。不过,也有部分牌坊的老照片得以保留下来,其中就有云路坊,建筑虽然已经不复存在,但保存下来的部分老照片以影像记录下了历史,已经损坏的北极庙也是通过保存至今的一张老照片让现在的人们得以一睹它的“芳容”。

新城云路牌坊

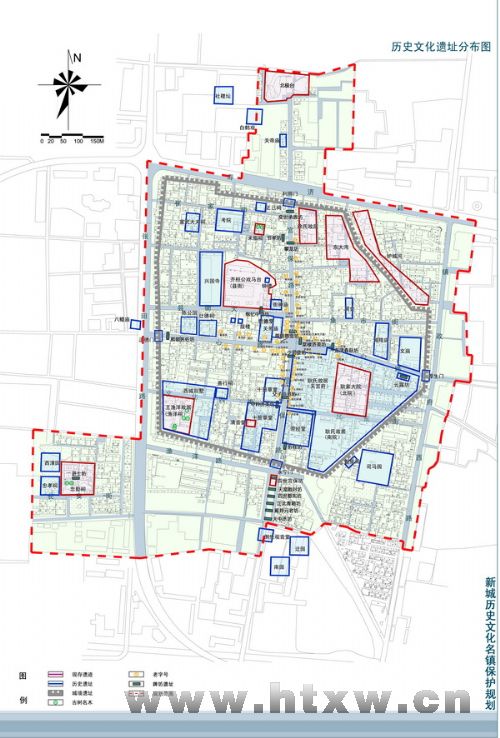

新城镇历史文化遗址分布图

明朝天启年间的《新城县志》记载有新城八景,新城八景里有两处与古县城有关,分别是县衙所在地戏马台和文庙。其中,文庙又称黉宫,是祭祀孔子的地方,也是当时的县学所在地。

新城古县城县衙的布局图

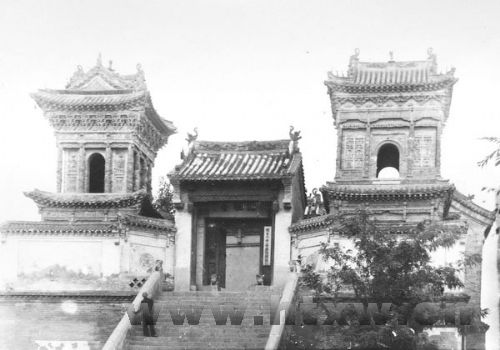

保存下来的北极庙的老照片

(杨成见 吕建萍)