放旷圆融孤峭奇逸

“看多了石开先生的篆刻和篆书,很容易让人联想到石匠用凿子一锤一锤剔出那石面上的纹路。师傅们为了剔平石面,一层层凿平的同时,在凿下面会出现一些平行的凿线和填充的短线,有时也因为凿的人不好使力而更换姿势,平行线的方向又发生了改变,形成了角度,因为凿的时候没有想看什么图案,所以所有的凿痕都极自然,随便放大一部分都会令人感叹那人工的自然凿痕。”日前,天承书画城文香艺苑负责人岳女士对记者说。

古代制印多是以整齐为目的,但经过铸造、锈蚀、碰撞、挤压,很多变形的地方更令人神往。有些人是学习了端正,当随意之时偶尔出现意想不到的变化,这些不经意的变化引入遐想,是不能操控的;另一些人发现了变化,沉湎于变化,复制变化,把变化做成了自己的风格。石开发现了这些变化,并进而把这些变化形成了一种意识流,让结构随之起舞,让刀、笔的效果自然变现的同时,结合了石面的纹路和变化,形成一种流动的布白,开创了特有的“石开纹路”。

石开从小爱好平面艺术,起初学画时,画过油画。油画作品参加过《华东六省一市油画展》。他兴趣很广,每个时期爱好不一样。自1983年篆刻获得一个全国奖后,他开始钻研篆刻。

石开在陈子奋先生的指导下,开始比较系统地研习明清流派印章,由于各流派的作家很多,他着重学习了陈曼生、吴让之、吴昌硕、黄牧甫这几家流派,同时也参照学习陈子奋先生的印作。石开很虔诚地研究他们的每一件作品,先细读自己能理解的,然后反复思忖、咀嚼自己不理解的。随后,他又将各家作品中的印字摹下,进行归纳比较,并整理成一本像字典式的小册子。这是一项看似乏味,但很有意义,并且费时的工作。在归纳、比较中他就发现了许多以前难以发现的东西。比如黄牧甫的三点水,是何时从曲线转为直线的,而同为直线的水部又是如何进行细微变化的;再如吴让之刻的“海”字,当其位于印章的右边时,它的最后一笔可以弯在左向,而刻在印章左边或中间的“海”,它的末笔都是朝右向的,如此等等。

学印和学书一样必须经过临摹的阶段,临摹常常是很艰苦的。据说有人临摹古印曾达数千方之多,石开非常惭愧没有这样的恒心,他采取的是临摹与创作相结合的方法。有人请他制一方姓名章,他就打开某家印谱,取其中某印作为整体章法布局为摹本,然后进行配篆。配篆有一定的难度,特别是遇到印谱里没有的字,所以常常为了统一体势而多遍翻阅印谱进行反复琢磨,而琢磨的结果又加深了对摹本印谱的理解。虽然这不免有点像临时抱佛脚的样子,但“固而知之”则更容易体会深刻。

石开对印章的布白能力非常卓越,有其独有的特色,他已经超脱出简单的对比、对称,把字打散结构,随着纹路的飘动,平缓的过度、柔和的身段给人以浑然天成之感,很多应急的刀法、应景的伸缩被局部乃至整体诠释的淋漓尽致。

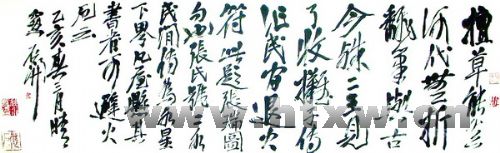

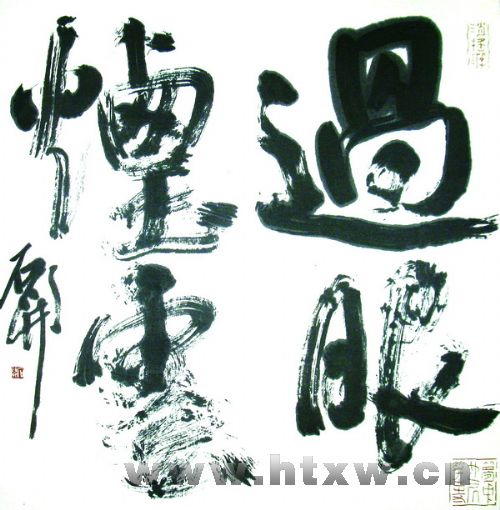

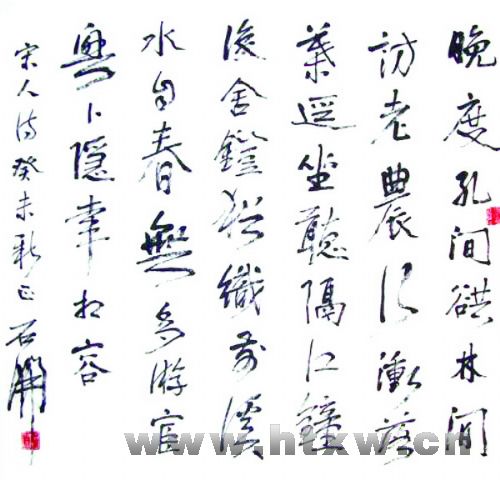

与石开篆刻的冷艳精雅相比,石开的书法显示出低调的执烈,他将黄道周书法沉重的末世感转化为一种出世的放旷圆融。带有一种精神归属上的宗教感,不过,这种宗教感是带着入世的积极情绪的,恰如禅宗“运水搬柴,无非妙道”的师心自用和见性即佛。来自书法的禅气使石开的书法在意境格调上与当代任何一位书法家都拉开了距离。尤为可贵的是这种禅气并非故意造作,而是自然流露绝去伪饰,这与当代某些以居士自居的假道禅书法的矫揉造作、扭捏作态可谓相去霄壤。石开书法似多用篆刻、短锋宿墨,拄纸蹲行,并时兼水破墨法,因而线条燥重拙厚,氤氲生烟。而少空灵蕴籍。其结构拖沓右曳,往往最末笔或拖曳或缭绕或盘曲表现出悠闲而矜持的创作心态,在其他书家腕下或可成为俗笔,而在石开的笔下却成为个性化风格的点睛之笔。正所谓:虽其病处,乃自成妍。“石开书法是强调表现的,他的作品带有孤峭奇逸的强烈的个性色彩,在取法明清一路的当代书法家中,石开无疑是最具原创性的一位。”岳女士说。

(董兆云 朱浩)

石开简介

古代制印多是以整齐为目的,但经过铸造、锈蚀、碰撞、挤压,很多变形的地方更令人神往。有些人是学习了端正,当随意之时偶尔出现意想不到的变化,这些不经意的变化引入遐想,是不能操控的;另一些人发现了变化,沉湎于变化,复制变化,把变化做成了自己的风格。石开发现了这些变化,并进而把这些变化形成了一种意识流,让结构随之起舞,让刀、笔的效果自然变现的同时,结合了石面的纹路和变化,形成一种流动的布白,开创了特有的“石开纹路”。

石开从小爱好平面艺术,起初学画时,画过油画。油画作品参加过《华东六省一市油画展》。他兴趣很广,每个时期爱好不一样。自1983年篆刻获得一个全国奖后,他开始钻研篆刻。

石开在陈子奋先生的指导下,开始比较系统地研习明清流派印章,由于各流派的作家很多,他着重学习了陈曼生、吴让之、吴昌硕、黄牧甫这几家流派,同时也参照学习陈子奋先生的印作。石开很虔诚地研究他们的每一件作品,先细读自己能理解的,然后反复思忖、咀嚼自己不理解的。随后,他又将各家作品中的印字摹下,进行归纳比较,并整理成一本像字典式的小册子。这是一项看似乏味,但很有意义,并且费时的工作。在归纳、比较中他就发现了许多以前难以发现的东西。比如黄牧甫的三点水,是何时从曲线转为直线的,而同为直线的水部又是如何进行细微变化的;再如吴让之刻的“海”字,当其位于印章的右边时,它的最后一笔可以弯在左向,而刻在印章左边或中间的“海”,它的末笔都是朝右向的,如此等等。

学印和学书一样必须经过临摹的阶段,临摹常常是很艰苦的。据说有人临摹古印曾达数千方之多,石开非常惭愧没有这样的恒心,他采取的是临摹与创作相结合的方法。有人请他制一方姓名章,他就打开某家印谱,取其中某印作为整体章法布局为摹本,然后进行配篆。配篆有一定的难度,特别是遇到印谱里没有的字,所以常常为了统一体势而多遍翻阅印谱进行反复琢磨,而琢磨的结果又加深了对摹本印谱的理解。虽然这不免有点像临时抱佛脚的样子,但“固而知之”则更容易体会深刻。

石开对印章的布白能力非常卓越,有其独有的特色,他已经超脱出简单的对比、对称,把字打散结构,随着纹路的飘动,平缓的过度、柔和的身段给人以浑然天成之感,很多应急的刀法、应景的伸缩被局部乃至整体诠释的淋漓尽致。

与石开篆刻的冷艳精雅相比,石开的书法显示出低调的执烈,他将黄道周书法沉重的末世感转化为一种出世的放旷圆融。带有一种精神归属上的宗教感,不过,这种宗教感是带着入世的积极情绪的,恰如禅宗“运水搬柴,无非妙道”的师心自用和见性即佛。来自书法的禅气使石开的书法在意境格调上与当代任何一位书法家都拉开了距离。尤为可贵的是这种禅气并非故意造作,而是自然流露绝去伪饰,这与当代某些以居士自居的假道禅书法的矫揉造作、扭捏作态可谓相去霄壤。石开书法似多用篆刻、短锋宿墨,拄纸蹲行,并时兼水破墨法,因而线条燥重拙厚,氤氲生烟。而少空灵蕴籍。其结构拖沓右曳,往往最末笔或拖曳或缭绕或盘曲表现出悠闲而矜持的创作心态,在其他书家腕下或可成为俗笔,而在石开的笔下却成为个性化风格的点睛之笔。正所谓:虽其病处,乃自成妍。“石开书法是强调表现的,他的作品带有孤峭奇逸的强烈的个性色彩,在取法明清一路的当代书法家中,石开无疑是最具原创性的一位。”岳女士说。

(董兆云 朱浩)

石开简介

石开,1951年生于福建省福州市。原姓刘,别名吉舟。从事艺术职业后改姓石。青少年师从陈子奋、谢义耕、何敦仁等先生学习书法、篆刻、绘画、诗文。1998年迁居北京,为职业篆刻书法家。历任福建省书法家协会副主席、中国书法家协会篆刻委员、中国书法进修学院教授。作品曾参加第一、第二、第四、第五、第六届全国书法篆刻展,参加第一至第八届全国中青年书法篆刻展,曾受聘为第三、第四、第五、第六、第七、第八届中青展评委;第二、第三、第四届全国篆刻展评委;第一、第二、第三届全国楹联展评委。曾在湖南湘潭、福州、日本冲绳市举办个人书法展。2006年1月在福州画院举办敬乡展。出版有《石开印存》、《石开书法集》、《当代篆刻名家精品·石开卷》等个人专集。

石开作品欣赏

关键词:||