10月12日,秋雨绵绵,阴澍雨绘画作品展在天承书画城开幕了。虽然下着濛濛细雨,但却没能阻挡住前来观展的书画爱好者。观赏阴澍雨的绘画作品会发现,他的画没有什么故作奇俏之处,也不渲染戏剧性的对比,无论是构图、笔墨、设色,都给人一种平和的美感。在这里,“画如其人”的古训似乎能够得到很好的体现。阴澍雨的性格恰如他的画一样不张扬,内敛平和,记者有幸采访了阴澍雨。

系统学画 奠定基础

1974年,自幼喜欢画画的阴澍雨生于河北省香河县一个农民家庭,上学时,在河北省香河县有个少年宫,有专门教国画的老师,阴澍雨加入了学习行列,那是对他的早期启蒙,进入中国美术学院中国画系花鸟本科专业才开始系统学习中国画。随后,他又在中央美院师从当代花鸟画名家张立辰先生,获得硕士及博士学位,毕业后于中国艺术研究院工作并深入创作。他擅长写意花鸟,理论思考细微。

在初学时,阴澍雨有段特别重要的经历,1990年,他考进唐山河北轻工业学校学习陶瓷美术专业。河北轻工业学校是中等专业学校,学习的专业是陶瓷美术。阴澍雨告诉记者:“当时,就是在陶瓷上画青花、釉上新彩、粉彩,作为基础,我会先在纸上画。那时中国画课程也挺多,而且在河北轻工业学校的老先生,都是早年天津美术学院毕业的,也是孙其峰等前辈名家的学生,中国画的水准都很高。”

陶瓷美术专业的学习奠定了阴澍雨学中国画的基础,也正因为有了学习中国画的基础,阴澍雨才能顺利地考进杭州的中国美术学院系统学习中国画。

中专学习期间正因为涉及到了不同的陶瓷绘画、造型,阴澍雨得到的造型训练也是比较宽泛的。因为是工艺美术,所以,中专四年的学习对阴澍雨的影响比较大。

阴澍雨在中国美术学院的学习形成了他沿袭传统绘画创作的风格。阴澍雨说,在中国美院学习时,教学大纲非常完善,而且都是经过多年一代一代教师的传承跟不断的完善,形成了一套完整的中国画教学体系。比如说大学本科生三年级第一个学期,第一单元临摹课应该临谁的画,在教学大纲里边都是非常具体的。还有重要的一点是中国美术学院在全国高校当中有非常罕见的丰富藏品,这些藏品完全用于教学,是为教学服务的。中国美术学院中国画系的藏品是给学生临摹的。他觉得他念书时是非常幸运的,临摹过金农的原作,扬州八家、青藤、白阳的原作都见过,且都临摹过。就在这个学习过程中,阴澍雨加入了一些个人的喜好。

继承创新 形成风格

在中央美术学院时,阴澍雨感觉到北京跟杭州城市之间的差异很大,在杭州的时候他感觉画画为艺术,只要把画画好了不负此生就行。但到北京后,多元的环境,接触到的同学、老师想法也更多,阴澍雨在沿袭原来传统的风格绘画创作,可关照的点、提供的参照点更多了,更明确了自己的位置,明确了创作的思路。阴澍雨慢慢地理解了,在北京会让你站得更高,看得更远,考虑的不仅仅局限在画面之内。

阴澍雨说:“到北京之后,我知道了光画好画还是不够的,要想把画画好,要有更高的高度,还要对艺术在当代社会的继承和发展、传播努力,做更多的事情,也只有这样才不负这个时代。”

曾经浸染于南、北两大美术教育体系的个人教育背景,无疑为阴澍雨提供了更为丰富的知识来源,打开了更为广阔的视野空间。然而,阴澍雨并未将此视为值得夸耀的个人资本,而是具体而细致地落实为风格上的进一步尝试与实践。

阴澍雨的画以写意花鸟为多,这当然大部分取法于他的导师。但是他更摆脱了世人对写意画陈规俗套的艺术偏见,把对艺术价值视角转向天真自然的拙朴气质。他认为粗放而严谨、抽象而不失整体感才是写意技法要达到的艺术目的,且这其中包含的力量往往是雄实和深厚兼有优美和典雅的。因而他的作品力求避免时下流行的纤弱细巧的画风,克服或佯作狂放,或艳俗造作的弊病,在深入理解水墨传统和写意精神的基础上,不断积累着自己的风格。

阴澍雨喜欢下乡,经常深入乡间、田野、水库、山林,住草棚、吃粗粮,爬山越岭。他经常在艰难的环境里,带着画夹,背着照相机,风里来雨里去,熟悉山野奇花野草,观察活跃在林间的雉鸡山雀,这也给他的生活增添了无限乐趣。繁衍在山坡上的野花劲草,不管是春暖时节茂盛壮实,或是秋冬时候荒凉、苍劲,都有一种野生苍茫情趣,是他艺术取之不尽的源泉,也给他在艰苦岁月里寄托了无限情思。看阴澍雨的水墨花鸟画作品,不难体味到是他人生写照,是他在外学习中所追求物我交融的美学境界的产物。

平和淡然 内美动人

阴澍雨的画总是淡然的,不仅是画面上的墨色,更是画面后透出的精神。在墨色的浓淡之间,在水气的冲融之内,有一种别人画中少有的雅致。这种画风,需要相应的才情、修养,也需要依靠训练笔墨的方法。

在当下的潮流中,“创新”、“新意”无疑是批评家对画家的最大褒扬和重要品评标准,也是诸多画家孜孜以求的,无论从技法到内容。尽管潮流如此,但其实却有悖于绘画的常理。阴澍雨对此有着自己的认识。他曾在读到南宋姜白石:“不求与古人同,而不能不同;不求与古人异,而不能不异”之后大呼过瘾;又常常引用清代王安道的话:“谓吾有宗钦?不拘拘于专门之固守;谓吾无宗钦?又不远于前人之轨辙。然则余也,其盖处夫宗与不宗之间乎?”毫无疑问,“不同不异”也好,“不拘不远”也罢,都反映出阴澍雨对绘画的“不求”态度,这恰好契合了文人画追求所需要的自然理念。

中国艺术研究院研究员、《美术观察》主编李一评价,阴澍雨的画兼备笔墨、意境和技法,他虽年轻却能够将这三种巧妙的融合在一起,这在70后一代的画家中是不多见的。李一先生还强调,阴澍雨的作品是雅俗共赏的,他的画即可以摆在展厅中,也可以放在家中观赏。“观物之生”就是阴澍雨画的生动表现,能够充分的吸收传统,又能够融入自己的见解。

一直以来,阴澍雨对于梅兰竹菊等传统题材与农植果蔬等日常物象,皆怀有朴素的钟爱。在研习传统的过程中,他将临仿与写生相融,抚摩感悟,不断精进。阴澍雨曾举孔子鼓琴于师襄子之例,阐发其对于反复探研梅兰竹菊的理解,“那些隐藏在艺术形式中的,神秘的、不可言说的、内在的品质会变得逐渐清晰,触手可及”,在传统题材与笔墨理路的永恒当中,你会感受到阴澍雨画中所体现的那种常驻常新而又蕴藉厚重的精神,如同一棵参天大树,深植于庞杂深潜的根脉,却在繁茂新绿的枝头叶端闪现着灵动生机。

张英剑是阴澍雨在天承书画城绘画作品展的策展人,他与阴澍雨多年前曾是同学,张英剑说,画家的经历对于其创作是一笔财富。阴澍雨的经历是丰富的,他生于北方,而后到南方求学,之后又到中央美术学院攻读硕士、博士,艺术之路虽是传统的,但是他画出了属于自己的风格。

张英剑说:“欣赏澍雨的画你就会发现,他通过观察提取自然界的一花一草大自然的生机,这种勃勃生机,这种幽默的情趣都在他的笔下表现出来,澍雨的画给我最直观的感觉是越画越好,越画笔墨越老道、笔墨越松动,意境也用不着高,追求也越来越高,而且除了小品画得非常精以外,在巨幅创作上更有了明显的进步,在笔墨的处理上,在意境的构思上,又上了一个台阶。”

愈写愈素朴,愈素朴趋精妙醇厚,进滋入味,阴澍雨写意花鸟的动人之处与当代价值,正在于其创造性地继承了写意性笔墨精义,以笔墨作为一种召唤结构,唤起了观者对于自然的皈依眷恋。诚如恽南田之“摄情”论,先使笔墨生情,方能使鉴赏观画者。

阴澍雨作品赏析

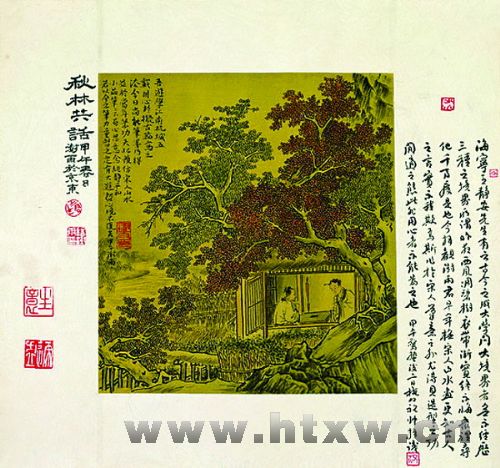

秋林共话

(董兆云 朱浩)

阴澍雨简介

阴澍雨,1974年生于河北香河,1994年毕业于河北轻工业学校陶瓷美术专业;2000年毕业于中国美术学院中国画系花鸟专业,获学士学位;2002年考入中央美术学院中国画系,攻读写意花鸟方向硕士学位,2005年毕业,获硕士学位;2011年毕业于中央美术学院造型艺术研究所,获博士学位。

阴澍雨参展获奖作品:

入选“西苑杯”中国书画大展,获优秀作品奖。(1994年北京中国美术馆);

参加中国美术学院日本武藏野大学交流展(1999年东京);

入选中国美术家协会主办“纪念张大千诞辰100周年华人书画名家精品展”(1999年北京中国美术馆);

获中国美术学院1999年度黄君璧奖学金,参加国际青年艺术家联展(2000年柏林);

获中央美术学院研究生毕业创作优秀作品奖,作品收藏于中央美术学院美术馆。

出版与发表个人画集《当代中国画名家作品系列·阴澍雨》(河北教育出版社)《水墨生活》(艺术与人文科学出版社)《写意精神》(人民美术出版社)等。